I Giardini di Alessandro D’Alatri

di Arnaldo Casali

“Il cinema italiano conosce solo quattro categorie: giovane promessa, solito stronzo, venerato maestro e incolmabile vuoto”.

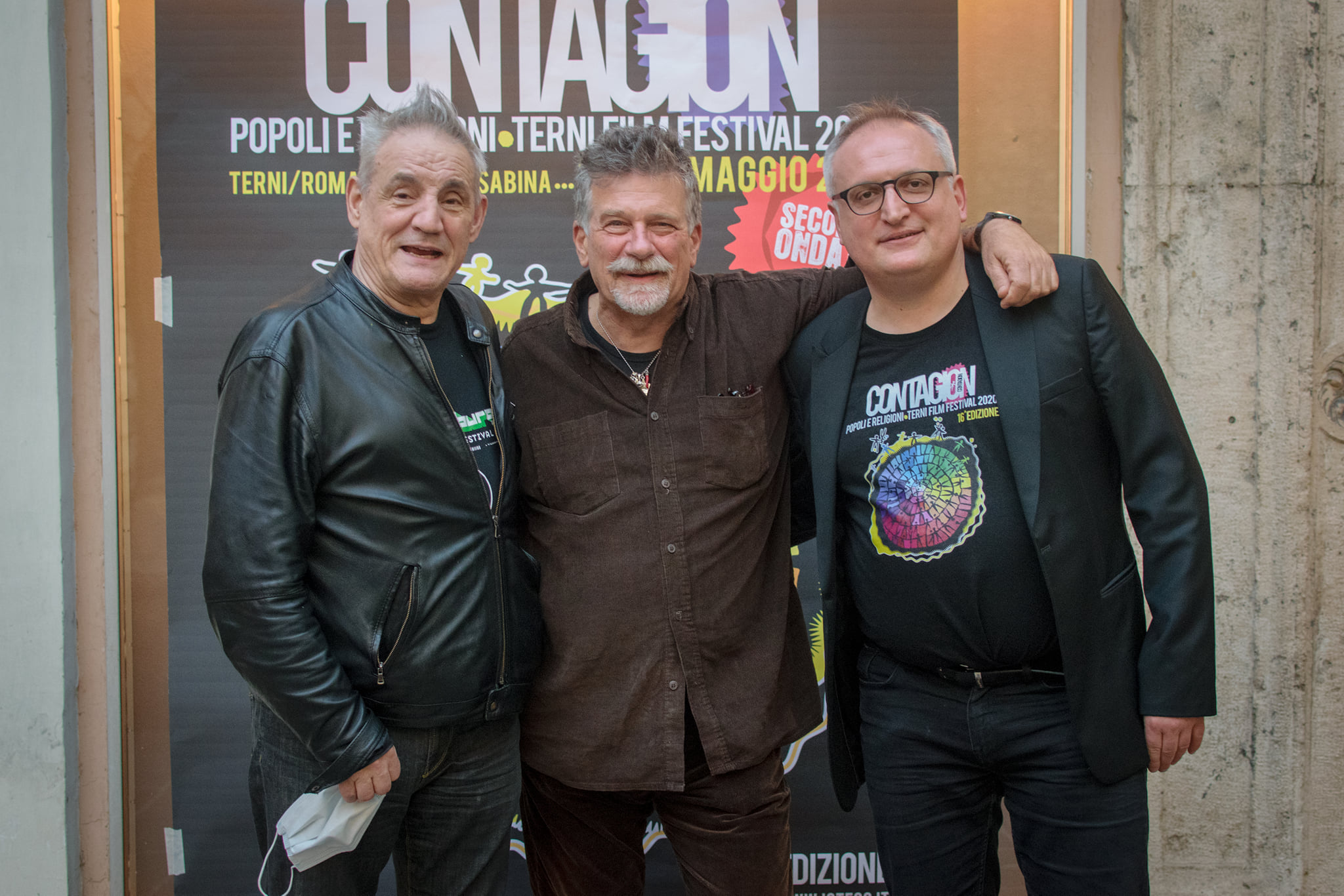

Alessandro D’Alatri raccontava così il suo rapporto con la critica il giorno in cui l’ho conosciuto. Era il 2005 e sul palco del cinema Fedora di Terni era affiancato da Fabio Volo – che aveva lanciato con Casomai – e da Mario Sesti, uno dei pochi critici con cui aveva un buon rapporto.

Quella sera mi rilasciò la prima di una serie di interviste strepitose, che hanno segnato un’amicizia durata quasi vent’anni e che si è spostata in giro per l’Italia (dall’Aquila – in cui è stato direttore del Teatro Stabile a Ventotene, dove ha girato Sul mare) ma anche in Polonia, dove ha incantato la platea del festival Sacrofilm di Zamosc, gemellato con Popoli e Religioni. E ovviamente Roma. Nel 2010 invitato da lui sono entrato per la prima volta nei locali dell’Università Lateranense, per l’inaugurazione della mostra I preti al cinema organizzata da Dario Edoardo Viganò (era stato proprio lui a metterci in contatto, due anni prima). Quel giorno, fuori dall’università, firmando per il referendum sull’acqua pubblica mi regalarono un braccialetto celeste che ancora indosso al polso.

Dieci anni dopo, quando sono andato a lavorare proprio all’interno di quell’università e mi sono trasferito a Trastevere, mi ha fatto conoscere una delle pizzerie più rinomate del rione, dal soprannome che suona piuttosto sinistro: “Ti porto a cena all’Obitorio” mi disse.

A Terni è venuto dieci volte in quindici anni, per il Terni Film Festival e per San Valentino. Di “Popoli e Religioni” è stato l’ispiratore e il padrino, accompagnandolo lungo tutta la sua crescita. E’ stato anche l’artista più premiato, con quattro Angeli di Dominioni e il Premio San Valentino per il Cinema.

“Bisognerebbe istituire il ‘casellario degli onesti’ perché ormai in Italia essere persone per bene è una pregiudiziale” disse nel 2021, intervenendo – ancora in piena pandemia – alla sessione primaverile del Terni Film Festival: quella che segnò il ritorno in sala dopo un anno.

Dopo il folgorante esordio sul palco del Politeama nel 2008 con l’Angelo alla carriera e la proiezione di I giardini dell’Eden, era tornato pochi mesi dopo per presentare Casomai il giorno di San Valentino. L’anno successivo aveva portato Sul mare (film che ha segnato anche il suo debutto su facebook) ricevendo il premio del pubblico. Ancora l’anno dopo – ancora per San Valentino – presentò lo spettacolo teatrale Scene da un matrimonio con Daniele Pecci e Federica Di Martino, mentre nel 2012 venne prima per San Valentino (con Senza pelle) e poi al Terni Film Festival per presentare il libro Tra cielo e terra. Cinema, artisti e religione al quale aveva collaborato.

Quell’anno, per la cena inaugurale, portò anche il vino che produceva lui stesso e che aveva chiamato Regista.

Nel 2014 fu di nuovo al festival con il documentario Dio in TV e nel 2015 celebrò i vent’anni degli spot Lavazza ambientati in Paradiso presentandone una selezione al cinema Politeama.

Nel 2017 arrivò con tutto il cast di The Start Up e nel 2018 ottenne l’Angelo per la miglior regia e quello per il Film dell’Anno con In punta di piedi.

L’ultima presenza a Terni risale al febbraio 2022, quando ricevette il Premio San Valentino per il Cinema per i vent’anni di Casomai e la fiction Un professore.

“Viviamo in un paese in cui la cosa più pericolosa è essere bravi ed essere felici” disse. E non era un’iperbole, era vero. Perché se c’è una colpa che ha pagato tutta la vita, è stata proprio quella di essere bravo. Con l’aggravante di avere le spalle dritte, un forte rigore morale e una brutale schiettezza.

E’ stato il più grande regista italiano, Alessandro D’Alatri, anche se nessun critico lo ammetterà mai, per il semplice motivo che non era amico dei critici.

Era estraneo a tutte le congreghe, ai circoli chiusi che gestiscono il mondo dello spettacolo, tutti bene inquadrati, allineati, complici.

Non ha mai fatto un film brutto, eppure non ho mai sentito parlare bene di lui da un critico; in compenso tutti quelli che ci hanno lavorato – sceneggiatori, attori, scenografi, tecnici – ne erano innamorati.

E’ stato un maestro vero e un modello sotto tutti i profili: per il rigore morale, l’impegno civico, la generosità, il senso cristiano, la passione che metteva in tutto quello che faceva, che fosse il film della vita o uno spot pubblicitario.

Il suo talento era superato forse solo dalla sua statura morale. Un uomo rigoroso, generoso, radicale nel rifiuto di ogni compromesso.

E’ diventato il mio regista preferito con l’opera che gli ha quasi rovinato la carriera: I giardini dell’Eden, coraggioso film con cui – nel 1998 – indagò sul percorso di formazione di Gesù e che gli costò stroncature da parte del mondo cattolico e lo mise ai margini del mondo del cinema.

D’altra parte Alessandro D’Alatri era un personaggio atipico sin dalle origini. A differenza dei suoi colleghi coetanei, non era figlio d’arte né era cresciuto alla corte di qualche maestro.

Bambino prodigio, era stato scoperto in una recita scolastica da Luchino Visconti che lo aveva voluto nell’allestimento del Giardiono dei ciliegi e aveva lavorato in televisione, in teatro, al cinema (interpretando – tra l’altro – Il giardino dei Finzi Contini di De Sica) e nella reclame.

Proprio nel mondo della pubblicità si fa le ossa e dimostra subito il suo enorme talento, dirigendo alcuni degli spot più celebri degli anni ’80 e ’90, da Atai Paraflu a Ciribiribì Kodak, da Antonio fa caldo al debutto di Jovanotti con Pop84, fino alle leggendarie serie della “Telefonata allunga la vita” con Massimo Lopez e quella ambientata in Paradiso della Lavazza, che avvia nel 1995 con Tullio Solenghi e riprende vent’anni dopo con Enrico Brignano.

Al primo film, nel 1991, non ci arriva – a differenza degli altri registi – come attore, sceneggiatore o aiuto, ma come regista già esperto, al quale viene affidato un copione scritto da Enzo Monteleone e tratto dal romanzo di Gino Pugnetti. Americano Rosso gli vale il titolo di “giovane promssa”, un David di Donatello e la possibilità di dirigere il primo film tutto suo: Senza pelle, con cui nel 1995 lancia Kim Rossi Stuart e Moni Ovadia, guadagna un altro David e si afferma come uno dei più importanti registi italiani del momento.

Quando il film viene presentato a Gerusalemme il regista, che si definisce “cattolico distratto”, inizia a interrogarsi seriamente sui Vangeli e sulla figura di Cristo. Il film che ne esce tre anni dopo, però, lo fa subito declassare da “giovane promessa” a “solito stronzo”. Tale è rimasto fino ad oggi.

“Immagino di essere prossimo a diventare un venerato maestro” mi ha detto qualche tempo fa. Invece ha saltato il passaggio, diventando direttamente un “incolmabile vuoto”, almeno a giudicare i commenti di colleghi che, ad essere sinceri, fino a ieri non avevano mai ostentato tutta questa devozione.

Il successo di Casomai e La febbre (con cui ha lancia Fabio Volo) non bastano a riabilitarlo, anche perché in un mondo del cinema che trova le proprie certezze nella ripetizione all’infinito degli stessi schemi (sempre gli stessi attori, sempre le stesse storie, sempre gli stessi personaggi – si veda il successo dell’ultimo Moretti dopo il fiasco di Tre piani) lui amava le sfide. “Mi piace fare prototipi” diceva sempre.

Così, all’apice del successo, sfida i cinepanettoni imperanti inventandosi il “cinepandoro” con Commediasexi. Ovvero una commedia divertente come i cinepanettoni, piena di attori famosi come i cinepanettoni, che esce a Natale come i cinepanettoni, però intelligente e con un messaggio etico.

Forte di quel successo, investe tutto in un progetto che rappresenta esattamente l’opposto: un film a bassissimo budget, con attori sconosciuti, girato a Ventotene con una minuscola troupe e a zero impatto ambientale: Sul mare. Un film metafisico mascherato da storia d’amore giovanilistica. Un gioiello che si produce da solo e che – come I giardini dell’Eden – rappresenta una catastrofe sia sotto il profilo commerciale che dal punto di vista della critica.

Di fatto da quel momento – è il 2010 – le porte del cinema si chiudono, e D’Alatri torna a fare pubblicità, sperimenta nuovi linguaggi (come la web serie La scuola della notte e il corto La legge del numero uno, entrambi prodotti di laboratori con i detenuti) e si getta a capofitto nel teatro, dove dirige in pochi anni tanti piccoli capolavori, da Scene da un matrimonio di Bergman con Daniele Pecci e Federica Di Martino a Disco risorgimento con Edoardo Sylos Labini, da Il cappotto di Gogol con Vittorio Franceschi a Uomo e galantuomo con Gianfelice Imparato fino a Tante belle cose di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti.

Proprio grazie al teatro avvia una collaborazione con Luca Barbareschi, che produce China Doll di Mamet con Eros Pagni, e – successivamente – il film The Start Up: vera storia del giovane imprenditore Matteo Achilli, che nel 2017 lo riporta finalmente al cinema.

L’anno dopo segna invece il debutto in televisione, con il film In punta di piedi che segna anche l’inizio della storia d’amore con Napoli, in cui torna per girare la sua prima fiction: I bastardi di Pizzofalcone.

Ed è proprio nel segno della fiction che si conclude la sua carriera: l’entusiasmante esperienza di Il commissario Ricciardi – anch’essa tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni – si rivela un grande successo televisivo ma anche una grande delusione per il regista, che rompe i rapporti con la casa di produzione.

“Il successo di Ricciardi è stato il prodotto di una fatica inenarrabile” mi racconta in un’intervista pubblicata su TPI. “La qualità riconosciuta da tutti veniva da un combattimento quotidiano per difendere i libri di Maurizio De Giovanni. Le condizioni in cui ho lavorato non sono ripercorribili. Ho chiuso. Ci sono dei valori, nella vita che non sono commerciabili, non c’è patteggiamento. Quando sono in gioco l’onestà, la stima e la dignità sono io sono il primo a fare le valigie e andarmene. Ma è l’ennesima volta che faccio una cosa fatta bene e devo pagarla: è una condanna che mi porto avanti, e per me è diventata una bandiera”.

Quell’intervista gli crea enormi problemi e nuovi nemici. Il suo immenso talento, però, è evidente e porta risultati. Così, nonostante tutto, l’anno successivo viene ingaggiato per dirigere una nuova fiction con Alessandro Gassman: Un professore. Anche stavolta si butta a capofitto nel progetto senza risparmiarsi, ed ottiene un nuovo successo.

A negargli la possibilità di girare la seconda serie, questa volta, saranno le condizioni di salute, che negli ultimi sei mesi lo costringono a rinunciare a qualsiasi impegno.

“Ho cercato di mantenere il massimo riserbo – mi aveva scritto a gennaio, raccontandomi il difficile percorso che aveva intrapreso che gli aveva impedito anche di venire al mio matrimonio – perché nel nostro ambiente mezza parola diventa ‘sta morendo’”.

Abbiamo continuato a sentirci fino agli auguri di compleanno (siamo nati a un giorno di distanza, il 23 e il 24 febbraio, a vent’anni esatti di distanza 1955 e 1975).

Poi, dalla fine di marzo, ha smesso di rispondermi. Ma il suo ultimo messaggio è stato: “Ti abbraccio forte”. E questo abbraccio me lo tengo stretto, così come la lettera che ci scrisse il giorno delle nozze: “Quel viaggio nella comprensione della felicità nella società del profitto che ho fatto con Casomai – scriveva – è ahimè ancora valido e nulla è stato fatto per migliorare le condizioni delle famiglie italiane. Sta ancora solo a noi impegnarci concretamente facendo sacrifici e credendo ancora a quel battito di cuore che i romantici continuano a chiamare amore, che non è altro che sposare fino in fondo quei valori radicati e trasmessi dalle nostre famiglie. Allora è questo l’augurio più sincero che vi porgo: credeteci, credeteci fino all’inverosimile”.